《保障中小企业款项支付条例》——亮点解读

近年来,受国内外复杂形势影响,中小企业应收账款规模增长、账期拉长,“连环欠”现象较为突出。国务院于2025年3月17日发布新修订的《保障中小企业款项支付条例》(以下简称《条例》)犹如及时雨,旨在维护中小企业合法权益,优化营商环境,促进民营经济健康发展。《条例》将自2025年6月1日起开始施行,笔者将对该《条例》重点内容进行解读。

一、什么企业属于《条例》中的中小企业?

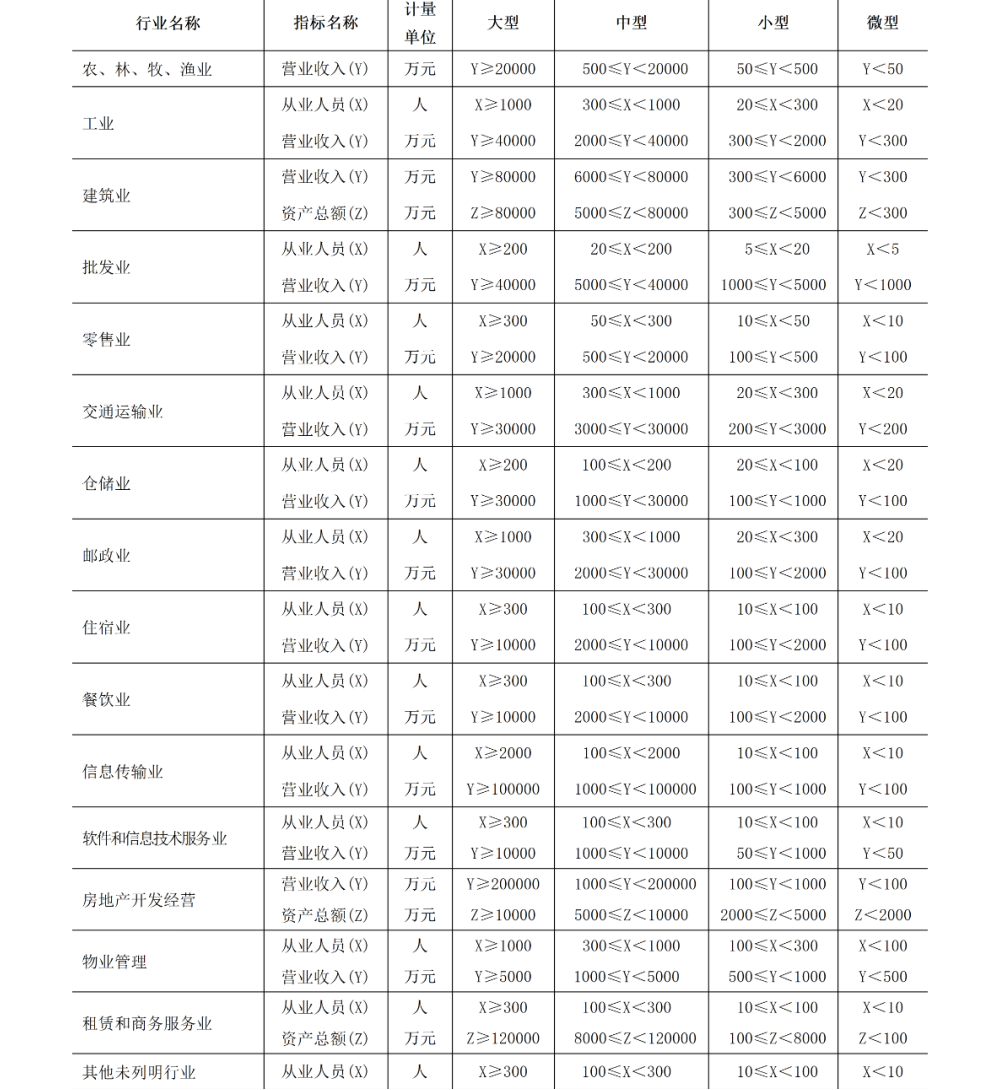

《条例》第三条规定:本条例所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业;所称大型企业,是指中小企业以外的企业。 中小企业、大型企业依合同订立时的企业规模类型确定。中小企业与机关、事业单位、大型企业订立合同时,应当主动告知其属于中小企业。 律师解读:机关、事业单位、大型企业在签订合同时应根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点确定对方是否属于中小企业,同时中小企业也应当在签订合同时履行告知义务。根据现行有效的工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政局四部委于2011年发布的《中小企业划型标准规定》,各行业的划型标准如图所示(注:指标名称如有“从业人员”“营业收入”或“资产总额”中两项要求的,需两项要求同时满足): 二、亮点解读

01 没有财政预算可以采购吗?

《条例》第八条规定:机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。

政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。

律师解读:机关、事业单位不得无预算、超预算进行采购,不得以采购未列入财政预算为由,拒绝向中小企业支付合同约定的价款。对于政府投资项目,机关、事业单位要及时向中小企业支付预付款、进度款,确保中小企业在项目执行过程中能够得到合理的资金保障和权益保护。

02 付款期限可以确定很长吗?

《条例》第八条规定:机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。

政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。

律师解读:机关、事业单位不得无预算、超预算进行采购,不得以采购未列入财政预算为由,拒绝向中小企业支付合同约定的价款。对于政府投资项目,机关、事业单位要及时向中小企业支付预付款、进度款,确保中小企业在项目执行过程中能够得到合理的资金保障和权益保护。

03 合同约定验收合格付款,拖延验收怎么办?

《条例》第十条规定:机关、事业单位和大型企业与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的,付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。

合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限,并在该期限内完成检验或者验收,法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的,从其规定。机关、事业单位和大型企业拖延检验或者验收的,付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

律师解读:如果合同中约定以检验或验收合格作为支付条件,付款期限应当自检验或验收合格之日起算,而非常见的交付之日。拖延验收的,付款期限从约定期限届满之日起算。鉴于交易情况的多样性和复杂性,该《条例》并未对检验或验收的期限作出详尽的规定。建议双方在合同文本中明确合理的检验或验收期限。

04 中小企业可以不接受汇票付款吗?

条例》第十一条规定:机关、事业单位和大型企业使用商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式支付中小企业款项的,应当在合同中作出明确、合理约定,不得强制中小企业接受商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式,不得利用商业汇票、应收账款电子凭证等非现金支付方式变相延长付款期限。

律师解读:可以不接受。在实际交易中,若合同未明确指定支付方式,一些大型企业倾向于使用商业汇票、银行承兑汇票、应收账款质押等非现金支付方式向中小企业支付款项,这导致中小企业面临资金回笼延迟或需承担额外成本以收回合同款项的问题。若不对此类行为进行有效控制,将进一步加剧中小企业与大型企业在资金流转效率、融资成本及生产效率方面的差距,从而对构建和谐的社会营商环境产生不利影响。

05 结算必须以审计结果为准吗?

《条例》第十二条规定:机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据,法律、行政法规另有规定的除外。

律师解读:本条明确禁止机关、事业单位和国有大型企业单方面强制要求以审计结果作为结算依据。通过禁止滥用审计条款,避免以“等待审计”为由拖延支付无争议款项。防止机关、事业单位和国有大型企业利用优势地位设置不合理结算条件,保护中小企业的资金流动性。若其他法律、行政法规另有规定的,则从其规定。

06 可以收取哪些类型保证金

《条例》第十三条规定:除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外,工程建设中不得以任何形式收取其他保证金。保证金的收取比例、方式应当符合法律、行政法规和国家有关规定。

机关、事业单位和大型企业不得将保证金限定为现金。中小企业以金融机构出具的保函等提供保证的,机关、事业单位和大型企业应当接受。

机关、事业单位和大型企业应当依法或者按照合同约定,在保证期限届满后及时与中小企业对收取的保证金进行核算并退还。

律师解读:本条明确要求机关、事业单位和大型企业除依法收取《条例》规定的四类保证金以外,不得以“信誉保证金”“预付款保证金”等名义变相增设收费项目。同时,保证金的金额比例、缴纳形式需符合法律或国家规定,对超收、乱收直接说“不”!禁止强制现金缴纳,中小企业提供银行保函、保险保函、担保公司保函等形式的,应当接受,不得拒绝。

07 领导换人、流程复杂就能拖延付款?

《条例》第十四条规定:机关、事业单位和大型企业不得以法定代表人或者主要负责人变更,履行内部付款流程,或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收备案、决算审计等为由,拒绝或者迟延支付中小企业款项。

律师解读:本条明确禁止利用内部管理问题(如人事变动、流程繁琐)转嫁资金支付压力,约束强势主体滥用优势地位。强调合同约定优先,防止随意增设付款前提(如无合同依据的审计要求),保障交易预期稳定性。推动机关、事业单位、大型企业优化内部流程,提高付款效率。

08 有纠纷的合同还能拿到钱吗?

《条例》第十五条规定:机关、事业单位和大型企业与中小企业的交易,部分存在争议但不影响其他部分履行的,对于无争议部分应当履行及时付款义务。

律师解读:能。以往交易中,机关、事业单位会因为同一笔交易中的某些商品存在质量问题,或者部分服务未能完全达到合同规定的标准,而提出拒绝支付该笔交易合同中全部款项的要求。这种做法实际上是一种变相的拖延策略,用以延迟向中小企业支付应得款项。本条有效填补了这一漏洞,明确即便交易存在部分争议,只要有明确无争议的部分,付款方就必须及时支付这部分款项,争议部分则另行协商解决。

09 合同没约定逾期利息也要赔?

《条例》第十七条规定:机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的,应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的,约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率;未作约定的,按照每日利率万分之五支付逾期利息。

律师解读:本条通过高额利息的刚性约束倒逼机关、事业单位和大型企业按时履行支付义务,否则面临两类风险:一是如果合同里没约定利率,直接按每天万分之五(年化约18%)的高利率计算,大幅增加资金成本;二是逾期利息从应付未付之日持续计算,若内部流程拖延极易触发利息累积,比如规定30天内必须付清,超30天自动触发利息计算。建议机关、事业单位和大型企业在财务审批流程里专门设“中小企业款项”绿色通道,避免拖延付款。

10 拖欠中小企业款项面临哪些严重后果?

《条例》第二十六条规定:机关、事业单位和大型企业拖欠中小企业款项依法依规被认定为失信的,受理投诉部门和有关部门按程序将有关失信情况记入相关主体信用记录。情节严重或者造成严重不良社会影响的,将相关信息纳入全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统,向社会公示;对机关、事业单位在公务消费、办公用房、经费安排等方面采取必要的限制措施,对大型企业在财政资金支持、投资项目审批、融资获取、市场准入、资质评定、评优评先等方面依法依规予以限制。

律师解读:本条明确拖欠行为一旦被认定为失信,将面临多维度限制:一是会被记入“信用黑名单”,一旦被认定拖欠款项,相关部门会把记录记入单位信用档案,直接影响单位信用评分,会影响单位以后申请财政补贴、参与评优评先等资格。二是严重情况会网络曝光,如果欠账情节恶劣或引发负面社会影响,单位名称会被放到全国信用信息平台上公开。三是机关、事业单位还将会直接收紧钱袋子,面临公务消费、办公用房、经费安排等领域的限制措施,例如缩减预算、暂停新项目审批等,直接影响日常行政效率。

三、结语

此次《条例》修订通过细化责任、强化约束、完善信用惩戒,系统性提升了中小企业款项支付的保障力度。以上是笔者对于《条例》的理解,由于篇幅有限,仅对付款期限、逾期利息等重点条款进行解读,欢迎读者就《条例》中相关问题展开探讨。

作者:接艺、李健、马莹

审核:林杰